幼升小你准备好了吗?手把手教您与孩子签订自律契约!

添加时间:2020-12-03 14:10:36 作者:jinseyulin 点击数:

*本文为金色雨林专家讲座回顾(有删减),点击文后图片听精彩讲座全文

在我们的人生中,每一个衔接段,都会对人生造成不同的影响,比较典型的,比如在初中升高中的阶段,我们的衔接没有做好,导致原本初中成绩还不错的孩子,到了高中一落千丈,最后和自己心仪的大学失之交臂。

幼小衔接作为学业生涯最初的衔接时期,是尤为关键的,在这个阶段,不仅是孩子生理、心理会产生变化,他所处的环境也会给他提出新的要求。因此孩子的幼小衔接需要我们特别去重视。

在幼小衔接阶段,有三个重点是我们要去注意的。分别是,规则意识、自理能力、学习品质。

规则意识

No.1、接受规则约束的时长不同

在幼儿园里,孩子的在校时间,往往为4.5小时左右,有时候甚至小于4个小时。而小学则完全不同。小学生的上学时间往往超过6个小时,在6个小时的基础上往往还会有额外的家庭作业,甚至可能会有参加补习的时间。

因此,这对于孩子来说,进入小学之后,他在校受到规则约束的时间远远变长,跟幼儿园的环境完全不一样了。

这随着受约束时间的变长,对孩子的体能、专注力、思维能力等都有了更高的需求。比如原本只需要在课桌前安坐30分钟,到了小学,则需要45分钟-50分钟。课间休息的时间变短,孩子也许还需要进行课间操,上厕所,玩闹等,然后马上到课堂进行上课,这都在考验着孩子的专注力、体能。

No.2、孩子需要执行任务的不同

幼儿园中,孩子的主要任务方向是,集体融合。因为幼儿园是孩子从个体单位,也就是从家庭单位转移到集体单位的一个很重要的过渡。从原本3口之家的小单位,转移到二、三十人的中等单位。

集体融合要求孩子跟随集体行动。比如上厕所的时间到了,大家一起去上厕所,出操的时间到了、大家排好队一起去做操、午饭时间到了,跟着大家一起去吃午饭……对于普通儿童来说,在一个集体中,能够跟随集体行动,这就是幼儿园的规则。

而小学则不同了,小学也是要求要集体融合的,但是它在集体融合的基础之上,增加了个人专注的要求。会跟随集体还远远不够,孩子还必须做到个人专注,需要孩子能够集中自己的注意力,专注在自己的事情上。作业、复习、预习……这一切的目的是为了完成个人目标的实现与个人的成长。因此对于这个孩子来说,他是要同时去满足两个任务方向的要求的。因此,这就考验了孩子的自我调节能力。

No.3、约束人的约束方式不同

幼儿园和小学很大的不同在于,约束人的存在条件是不同的。约束人指的是孩子出现不良的行为之前先进行的约束。那么,孩子在幼儿园中的约束人就是老师,一个班级里一般有1-2名老师,还有生活老师之类。负责孩子们从教室到园内的学习与生活, 他们对于孩子的约束时间几乎是全程的,当孩子出现问题,或者有做错事的趋势时,幼儿园的约束人们,就能及时制止。

而小学呢?小学则完全不同,小学以上课为主,每一科老师都不同,且每节课都需要轮换。对孩子的约束就更少了。因此,孩子在小学面临的是一个更大的集体和更少的约束人。孩子需要花费更多的注意力去确保自己任务的进行。

和幼儿园的全程约束不同,小学老师没办法在孩子犯错之前就阻止他,因此他对孩子的管束,变成了惩罚式的,当孩子犯了错误后,去惩罚孩子。这样管束方式的变化,也需要孩子从生理与心理两方面进行适应。

学习品质

学习品质它能包含了孩子的意志、品质、情绪、态度、行为模式等等,指向的是个体在学习过程当中行为、思想、认识、作风上面呈现出来的综合特征。

那么在幼儿园和小学,孩子面临的关于学习品质的挑战是什么呢?

No.1、学习环境不同

幼儿园的教学目标是鼓励尝试,也就是孩子能够或是有勇气去做某一些事情。所以在幼儿园的时候更多是以老师为中心环绕式的这样的一个教室布置,或者是以小组形式,而每个教室里头一定会有一位生活老师,会有一位助教老师的存在。但是到了小学就完全不一样了,在小学里面是以教师为本位,所以他课堂的布置也就自然而然成形,大家排排坐面向老师。

除此之外,辅助老师也从小学里撤掉了。我们每个小学课堂里头有且仅有一位老师,而老师们开始重学习的结果,也就是最终你作业的达成率情况怎么样?考试得了几分。

所以对于小学来说,它的价值取向完全改变了,幼儿园的取向是鼓励尝试,而小学它完全就是一个结果论的环境了。在这个环境下,要求孩子的意志品质、情绪水平、行为模式能够支撑孩子的学习成果,即需要意志力去保持安坐、需要控制自己的情绪不影响学习,需要形成自己的行为模式去完成学业。

No.2、学习形式不同

幼儿园到小学在学习形式和教学方式上会发生改变,从幼儿园的活动型、游戏型转向了桌面式、纸笔型。因为在幼儿园当中很多时候我们需要孩子动起来,需要在游戏当中找到学习的快乐,去建立他们的学习品质。

到了小学就不一样了,我们的教学既指向结果又指向个人专注。所以对于孩子来讲,个人的纸面的工作就变得非常重要,因为所有的结果都是从纸面上面出来的。这就对孩子的学习品质产生了不一样的挑战。

自理能力

当孩子面临不同的学习形式,自然对孩子提出了更高的要求。

①孩子需要更强大的意志力

②需要学会去调节自己的情绪

所以,我们的幼小衔接第三大重点,也是帮助孩子顺利度过幼小的重要能力——自我管理能力。

自我管理能力从4岁的时候自律就开始萌芽了。而从5岁的时候,孩子就可以明确的对他自己提出自律的要求了。

所以我们可以看得到,一个孩子,他在4岁的时候就已经具备了进行自我管理训练的能力了,而我们的家长为了帮助孩子去做幼小衔接的工作,都需要对孩子的自我管理能去进行培养。有的家长会说,我孩子已经马上下半年就上小学了,我现在做来得及吗?

永远来得及。

自我管理能力是一个人一生受用的能力,而并非只有在一个某个阶段才能够训练得到的,它是任何时候都可以进行训练的。所以4岁也好,5岁也好,6、7岁也成,10岁13岁都行,每个孩子都有这样的一个潜能,都有这样的一个机会进入到自我管理的训练,并且获得自我管理的能力。

如何培养孩子的自我管理能力?

首先,家长得有这样的意识“我要去训练孩子进行自我管理”。因为很多家长都习惯了管理孩子,常常忍不住去提醒孩子。“我提醒你现在要做作业了”,“提醒你待会要去上钢琴课了”……永远都有家长的提醒在耳边的话,这个孩子永远没有机会做自我管理,他永远会停留在他律的时间,这样的孩子进入到小学了之后,尤其尤其适应困难。

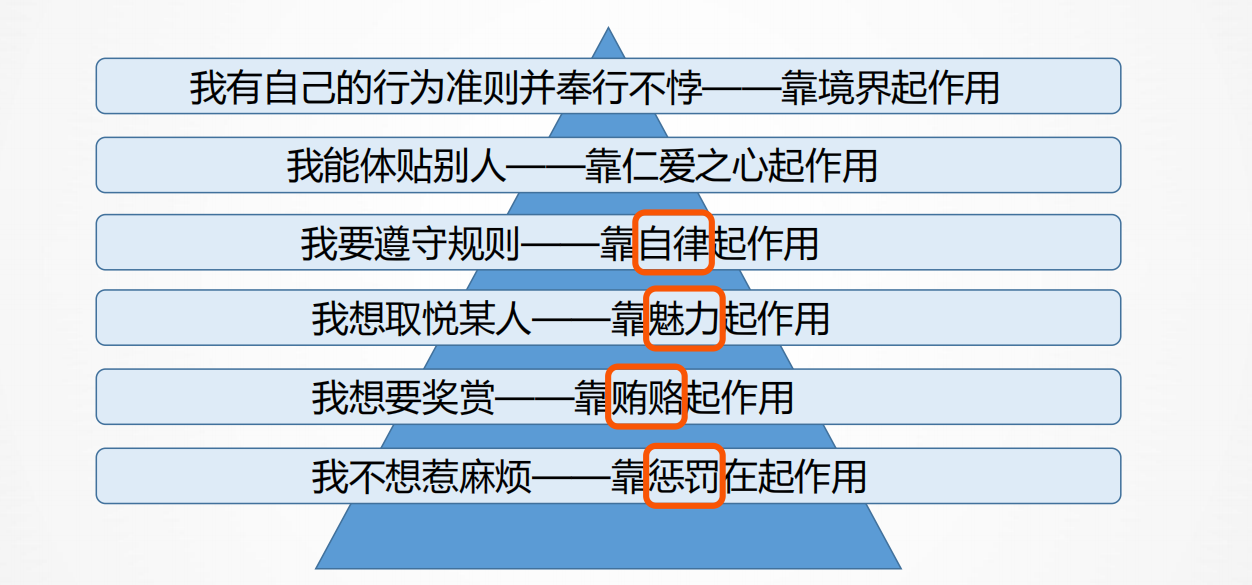

从雷夫老师的书里面可以看到道德发展的六个阶段。而我们从金字塔的底端往上来看,这底端的4个层级都是孩子在小学阶段可以达成的。而我们也可以看到最底端的两个就是靠贿赂和靠惩罚起作用,这就是所谓的他律。

而自律即自我管理的阶级已经很明确地高于他律。此时,孩子能够很明确地知道,他想要做到他想要做到的事。这一个想法是孩子自我管理能力的飞跃,如何来帮助孩子进行自我管理呢?在这里,有一项非常棒的工具,叫做行为契约。

行为契约如何制定?

一个合格的行为契约,一个能够生效的行为契约到底要包含哪些内容呢?以下有一个例子。

No.1、制定时间

制定时间其实就是生效时间,你制定的当天它可能就生效了,或者是你们约定哪一天生效的话,你就把它填在制定的时间里面,你要让孩子明确的知道我这个契约是在哪一些阶段当中,哪些时间当中要去完成的。

No.2、需要完成的事

需要完成的事,就是孩子在这个阶段需要完成哪些任务。建议用第一人称进行描述,也就是孩子视角进行描述,这会让孩子更有代入感,孩子也会更倾向于认为是他主导的这份计划,那么也会更容易让孩子提高遵守契约、去完成契约的积极性和动机。

比如:“我会在周日到周四晚上关灯睡觉之前,独自把书包整理好,书包里需要包含第二天上学所需要的完整的材料。”

但这里也需要注意,孩子要完成的事情一定是他能够独立完成的,这个非常重要。如果你跟孩子约定的事情是孩子没有办法做到的,这个契约从一开始就失败了。订立契约,其实目的是用来提高孩子做事情的成功率,但如果孩子从来没有做过,从来没有成功过,却写在契约上来约束孩子,会造成孩子的挫败感和对契约的排斥。

订立契约一定要和孩子一起制定,明确孩子知道自己立下的是什么契约,有哪些具体内容,何时何地做什么事,内容要尽量细致,并与孩子达成共识。

No.3、奖励与规则

如果约定好的事情完成了,就要给孩子奖励。奖励是什么?举个例子,如果连着5个晚上都完成了任务,就可以拿到5个印章,就可以在周五放学回家的时候得到10块钱的零花钱。

记住,奖励和发放的时间都要要明确规定。这对于这个孩子来讲,他将会产生一个很明确的概念,“我是什么时候要做这个事情,然后我什么时候会得到奖励,得到什么奖励”。

No.4、完成情况

尽量采用视觉化的形式。对于孩子来讲,视觉化是具有最大刺激的,可以采用盖章的形式来表示孩子的完成进度。盖章这个事情,初期由家长来做,判断契约的完成情况,再慢慢过渡成孩子,自己来判断他契约完成没有。

No.5、同意签名

最后一部分是双方都商量妥了,应该签上字,代表同意。这里建议加入一个修改契约时间,这么一个板块。因为契约可能根据实际情况有周期性的调整。比如一个周期完成,我们要协商着提高契约的难度,对契约进行修改,并重新使用,我们就可以记录下修改的日期。

如果坚持使用行为契约来对孩子进行自我管理的培养,只要你坚持一年到两年,差不多孩子在二年级上学期的时候,基本上来说就可以不用操心这个孩子的一些行为习惯,这期间建立起的自我管理的信心与习惯,一定会帮助孩子度过幼小衔接的关键期,让孩子成长为懂得自我约束,自我管束的自律型人才。

以上内容来自金色雨林陈诗雅老师讲座,有删改。

——————